李巍:《公孙龙子》:一个哲学样本的确立

点击次数: 更新时间:2021-08-23

【摘 要】《公孙龙子》研究在上世纪的兴起具有特殊的象征意义,即这篇文字不仅是被看成有待解释的“文本”,更被视为一个沟通中西思想的“样本”。而其样本化,首先是在近代学人构造方法话语的过程中被看成中国传统学问对接西方逻辑的样本;最终的,则是在构造理论话语的过程中被看成中国传统学问对接西方哲学的样本。因此,《公孙龙子》作为一个哲学样本的确立,相当程度上,就象征着最初的中国哲学研究如何类似于一种实验室中的取样工作,可说是在中国思想中提炼哲学的素材或“找哲学”。但这篇文字的样本价值不仅是为“找哲学”提供了素材,更在于人们最初从中国思想中发掘不同的哲学成分时,比如形上学、认识论和语义学,都能从《公孙龙子》中找到资源,也因此令它受到空前绝后的重视。而今,重新追溯这一样本化的过程,不仅能表明中国哲学的构造如何受惠于这种取样实践,更能表明今天的研究如何在某些根本性的方面受制于它。

【关键词】哲学、逻辑、理论、方法、中国哲学、《公孙龙子》

《公孙龙子》进入现代中国学术的视野是个颇为奇特的现象。一方面,与这篇文字在现今乏人问津的情况形成强烈对比的,是其在上世纪学术史中曾为焦点,几乎每位重量级学者,无论中国还是海外,也无论立场是否相左,都有过专门的探讨。但另一方面,再向前追溯的话,又能看到与二十世纪的热烈研究形成强烈对比的,是在传统中国的学问史中,这篇文字与其他被归于“名家”或“辩者”的作品在诡辩的污名下被打入冷宫。因此《公孙龙子》的研究一度成为显学,从这两方面看,与其说是出于探赜索隐的历史趣味,不如说是出于建立现代中国学术的诉求,尤其是那种借西学资源整理中国传统思想的期待。当然,诸子学在二十世纪受到重视,乃至作为学科的中国哲学的确立,都能说是此项期待的驱动使然;但《公孙龙子》仍有不可替代的象征意义,那就是:它实际充当了在中国思想中提炼“哲学”的素材、并由此构造“中国哲学”的最佳样本。是故上世纪学术史中,这篇文字受到重视的不仅是作为“文本”的意义,更是作为“样本”的意义。当然,就其样本化的实际历程看,最先是被当成中国古代“逻辑”的样本,而后才成为“哲学”的样本。我将指出,这关联于近代学人在引介西学资源时对两种话语系统的构造与切换,即从构造方法优先的话语,切换到构造理论优先的话语。因此追溯这篇文字的样本化历程,也将提供一个观察现代中国学术的视角。但我最关心的还是作为现代学术的中国哲学,并尝试指出:上世纪的《公孙龙子》研究不仅为中国哲学的发现提供了素材,更满足了不同的选材需要,尤其是要从中国思想中检索形上学、认识论和语义学等哲学成分的人,都能从这篇文字找到资源,而古代文献中几乎不存在第二个如此典范的样本。因此追溯这一“哲学样本”的诞生,最适合表明中国哲学的研究在相当程度上倚助于一种实验室中的取样工作——可说是要在中国思想中“找哲学”。而研究者在得益于这项实践的同时,也在某些根本性的方面受制于它。

一、方法话语:诡辩的旧帽

宏观地看,近代学人以西学资源整理中国传统,就是从引介方法开始的。而此过程中,逻辑的引介尤其受到重视,这既因为逻辑自十九世纪末以来的迅速发展(即现代逻辑的建立),使其作为方法之学的形象空前强化;更因为近代学人往往抱有一种信念,就是逻辑代表的方法之学之于中国心灵并不陌生,因为中国古代也有与之类似的学问。比如,严复以“名学”作为“logic”的译名,就是强调“名学之为术”——也即逻辑的方法——是“吾国秦前,必已有之”的。那么,由名学被比附于逻辑,就能期待为名家洗刷污名。

但实际上,这个过程颇为曲折,即人们开始从逻辑的角度肯定名学的价值时,依旧像两千年前那样认定名家属于诡辩,而其代表就是公孙龙。但这一诡辩的再确认,如下所见,与其说是局限于传统观点,不如说是因为对逻辑这门现代方法之学的了解有限。因此,直到方法话语的建构有所推进,尤其需要为中国思想在方法层面对接西方逻辑寻找素材时,名家尤其公孙龙才实现了诡辩的脱帽。而这,就是《公孙龙子》被样本化的起点。

(1)方法视角:诡辩的再确认

虽然与逻辑的联姻为名学赢得了荣誉,但早期学人认定名家属于诡辩,表明“名学”并不被等同于“名家之学”。如刘师培,作为严复之外最早以名学比附逻辑的人之一,就认为名学仅是孔子开创的、由荀子集大成的儒家“正名”之学;至于惠施、公孙龙等所谓“名家”,仅是“鉤釽析乱,以诡辩相高”的异端。显然,他对名家的评价是沿袭了两千年前的看法。但另一方面,这个旧见解却被用于论证新观点,即“中邦名学”实为西方逻辑与印度因明的源头,只是衰落后才流传到印欧,而衰落的原因正是公孙龙等名家使之流于诡辩。因此,刘师培对名家是诡辩家的再确认,实际就是强调中国古代早有在西方发展为逻辑的那样一种方法之学。而此观点,虽然充斥着文化上固步自封的优越感,却无疑是一个新视角,即名学的价值乃是从逻辑或方法之学的角度被肯定的。类似情况在章太炎的论述中也能看到,但不同于刘师培将名学理解为儒家的正名之学,前者强调名学并非某家之学,而是先秦诸子兼治的学问,这其实更能体现对名学作为方法之学的洞见。因此,章太炎勾勒了一个由墨子、荀子、尹文、惠施、公孙龙等构成的“名家”谱系,但与其说是传统的“六家”之一,不如说是其中重视方法的人的汇总,因为章太炎明确说他们“就是现在的论理学家”,也即逻辑学家,则他们倡导的正是逻辑的方法。因此从逻辑或论理的视角看,除了名学,章太炎也承认名家的价值,认为没有他们对论理方法的钻研,“一切哲理都难得发挥尽致”。然而,这仅限于肯定荀子,有时也包括墨家、尹文,至于惠施与公孙龙则仍被认定为诡辩。但相比之下,章太炎更赞赏惠施,认为庄子说的“惠施多方”即“方法多”,所以“尚少诡辩”。那么,不难看出,章太炎实际是把名家的历史污名全加与公孙龙一人。

因此在近代学人构造方法话语的最初实践中,可以说,公孙龙“诡辞数万以为法”的传统形象非但没有削弱,反而大大加强。但这种强化,我认为,与其说是来自传统观点的影响,不如说是出于对逻辑的认知。因为仅从传统立场看,诡辩的害处主要是无益人伦政教,即《荀子·非十二子》说的“不法先王,不是礼义,而好治怪说,玩琦辞,甚察而不惠,辩而无用,多事而寡功,不可以为治纲纪”。换言之,传统对诡辩的指责主要是一种道德批判,即诡辩首先是一种坏品行。不可否认,这种看法在刘师培、章太炎对公孙龙的评价中也很显著。尤其章太炎,他将惠施的“尚少诡辩”归因于位列卿相、不可枉顾德行,并认为“公孙龙辈未服官政,故得以诡辩欺人”。然而,在刘师培、章太炎眼中,诡辩除了夸诞欺人的品行缺陷,更在于它本身就违背了论理的方法,也即不合逻辑。因此,认为公孙龙是诡辩家,除了对传统观点的因袭,更有基于逻辑这个新视角的考虑。而这,在章士钊的观点中更显著——这位引介西方逻辑的先行者明确宣称《公孙龙子》中有类似三段论中项的表述,但认为那仅是墨家的逻辑遗产,公孙龙本人则仍为诡辩。很清楚,这里与诡辩对立的不是传统中国的政教诉求,而是来自现代西方的逻辑学。所以,公孙龙是诡辩家的评价虽古今一也,参照系却截然不同。

指出这个差别的意义在于,如果人们对公孙龙的指责不仅来自传统观点,也包括引介西学方法的现代诉求,就能期待当方法话语的建构更加成熟时,尤其是对逻辑的认知更为充分时,对公孙龙的看法也会发生变化。的确,再回到刘师培与章太炎,他们对公孙龙是诡辩的判断虽以逻辑作为参照,但对此参照物的认知却远远不够。当然就章太炎来说,认为公孙龙是诡辩的主要依据尚非逻辑,而是佛学。但将名家比附于“论理学家”即逻辑学家时,以为“必兼是学,然后能立能破”,其实是将逻辑混淆于因明,将推理混淆于论辩。至于刘师培,对逻辑的了解则属荒诞,竟视为与中国传统“小学”相近的“解字析词”的学问,并宣称“小学不明,骤治西儒之名学,吾未见其可也”。因此,有理由期待当人们对作为方法之学的逻辑的认知愈加充分时,对公孙龙的评价也会改变。比如胡适,当他开始从中国思想中寻找与西方逻辑相对应的素材时,就为公孙龙摘下了诡辩的帽子。

(2)逻辑样本:诡辩的脱帽

在《先秦名学史》的序言部分,胡适开宗明义地指出“哲学的发展是决定于逻辑方法的发展的”,即方法决定理论——这是近代学术史中最典型的方法话语。但吊诡的是,这种最初从哲学上提出的方法优先论,反倒是在史学领域如顾颉刚、傅斯年等人的研究中落地生根;就哲学来说,则很快让位于理论优先的话语。公孙龙真正登上现代学术的舞台,如后所述,就与这一变化有关。但即便如此,胡适提出的这种方法论仍然为公孙龙摘掉诡辩的帽子起到了决定作用。因为胡适认为,近代中国学问的最大障碍就是缺乏方法。而要改变这种状况,除了要引介亚里士多德以来的西方逻辑学,更重要的是在中国传统的思想“土壤”中寻找对接西方逻辑学的素材。这时,胡适宣称应当重视被称为“别墨”的墨子学派,他们“在整个中国思想史上,为中国贡献了逻辑方法的最系统的发达学说”,惠施、公孙龙则正是其“合法的代表人物”。

显然,只要肯定“别墨”倡导的是逻辑,公孙龙就不可能是诡辩家。但胡适也很谨慎地指出:“别墨演绎法的理论不是三段论的理论,基本上是一种正确地作出论断的理论”,也就是说,别墨贡献的不是亚里士多德式的逻辑,即中国的逻辑传统不同于西方。可是,不论胡适抱有怎样的逻辑观,公孙龙的学说正因为被归于别墨的逻辑而得到肯定。当然,这在后来引起了广泛的质疑,但的确为公孙龙摘下诡辩的帽子提供了思路,就是从逻辑的观点评价其学说时,不必像章士钊那样将“逻辑的成分”归于墨子的影响而将“诡辩的成分”归于公孙龙。因为在胡适看来,后一成分只是看似“怪癖”,仍能依据墨家逻辑得到解释。不过,胡适也承认“伟大的真理往往因创始者所表达的方式被歪曲”,所以,公孙龙等人喜欢用“反论”表达观点,也确实对逻辑传统在中国古代的没落“负有不小的责任”。但是,这不等于说“白马非马”等“反论”就是诡辩。而西方逻辑的引入,胡适认为,将为重新理解这些论题并重获“中国哲学中已经失去的许多财富”提供方法。当然在胡适眼中,“方法问题”不只是“学校里的‘精神修养’的一个问题”或“实验室的一种工作方法的问题”,更是中国文化得以对接西方以促成现代转化的“方式”问题。

因此胡适为公孙龙脱下诡辩的旧帽子,既能说是为中国古代的名学打造一个对接西方逻辑的新样本,也能说是为中国传统文化打造一个对接现代西方的新样本。但不管怎么说,这都是方法优先的样本化。比如,从二十世纪初涌现的校注《公孙龙子》的专书看,虽然注释者们如王启湘、王琯等,根底还是传统训诂,但时常提及“演绎”和“归纳”,也能从一个侧面映证《公孙龙子》首先是在对接西方逻辑的方法话语中被样本化。但是,作为“逻辑”的一个中国样本,《公孙龙子》并非最佳,这不仅因为在胡适那里,其价值仅是随着墨家逻辑的发现而被肯定;更因为早期学人欲在中国思想中“找逻辑”,多是把荀子的《正名篇》和墨家的《墨经》当成样本。因此在构造方法话语的过程中,公孙龙虽洗刷了历史的污名,却远没有后来的地位。

二、理论话语:哲学的新衣

这或许正由于在早期学人那里,公孙龙的价值只在“方法”层面得到有限的承认,在“理论”层面则尚未引起注意。因为即便在名家系统内,也是惠施被当成主要的理论代表。如章太炎,他不仅认为惠施“尚少诡辩”,更相信其学说能通向唯识论,这正是把惠施的重要性定位于理论层面。不过,相对章太炎的佛学视角,胡适更强调惠施学说作为哲学的意义,即“惠施的哲学乃是一种一元主义,‘天地一体’是他的根本观念。‘泛爱万物’”是这个根本观念的应用”。其实,章太炎将“三界唯识”指为惠施理论的归宿,也能看成某种形式的“一元主义”,即以佛学来说明“天地一体”如何可能。因此,胡适与章太炎对惠施的重视就都能说是因为偏好一元论,并能归于传统观念的影响。因为传统上,惠施引人关注的,并不是《庄子·天下篇》说的“历物十事”,而是其作为庄子思想的配角,烘托了“道通为一”的主张。而这,正是中国古代最典型的一元论,乃至道器不离、体用一源等流行观念,都能视为这一理论的变体。所以,胡适、章太炎对惠施的重视,很可能是因袭了传统中国思想的理论偏好。也就是说,在方法话语的构造中,人们并非不关心“理论”,但正因为“方法”革新才是焦点,所以理论视角相对于传统的改变并不激烈。

当然,若上述一元论的偏好有所变化,也能期待公孙龙学说的理论价值得到承认。但这种情况下,我认为,理解古代思想的视角已经开始从方法优先转向理论优先。如下所见,《公孙龙子》的研究成为显学,正可归因于这一转向,尤其是,人们不再满足于仅从“方法”着眼,为他脱掉诡辩的旧帽;更要从“理论”着眼,使之穿上哲学的新衣。这一过程最主要的推动者即冯友兰,最主要的响应者则为牟宗三。当然,冯、牟本是思想分歧极大的人,对《公孙龙子》的认识却相当一致,这本身就很值得玩味。我想,一个重要原因就是二人都是现代中国学术中致力于讲理论的先驱,因此相对胡适等人对方法的重视,又能归于同一阵营。因此在方法视角之外,强调理论视角的重要性,尤其要从中国思想中发掘被称为“哲学”的理论,就能视为冯、牟共享的前提,也是《公孙龙子》被打造为一个哲学样本的开端。

(1)纯理论:哲学的发现

冯友兰最初对名家二派的区分,即以惠施为代表的“合同异”派,与以公孙龙为代表的“离坚白”派,就相当于在惠施之外,把公孙龙也当成名家的理论代表。但冯友兰强调后者在理论上的重要性,不是参照中国的思想传统,而是典范的西方哲学,即宣称“离坚白”作为一种“注意于共相”的理论,上契于柏拉图的理念论,下合于近代西方的新实在论。这意味着,胡适设想的中西对接不仅存在于方法层面(逻辑),也能发生于理论层面(哲学),因此除了可以从“方法”的角度为公孙龙正诡辩之名,也可以从“理论”的角度揭示其久已淹没的哲学贡献。所以严格说来,“离坚白”“合同异”之分在冯友兰眼中的意义主要在理论层面;并且,这一区分或可概括为理论上的一个新发现,即中国思想除了一元论的形式,也有多元论的成分。因为惠施主张的“合同异”,按冯友兰,是一种“注意于个体”的“变之哲学”;而其所以能被归于一元论,正在于“个体常变”,则万物没有绝对区分。但公孙龙倡导的“离坚白”则不同,其被冯友兰归于“不变之哲学”,是以其核心主张是“一切共相皆分离而有独立的存在”,因此正可视为某种多元论。当然,“多元论”不是冯友兰的用词,而是张岱年的概括。后者在《中国哲学大纲》延宕十年才出版时附加了一个“补遗”,宣称早先用以描述中国思想的“本根论”——显然是某种“一元论”——并不完备,因为一个理论上的新发现就是“公孙龙之学说,可谓一种多元论”。

但是,无论如何描述“离坚白”与“合同异”的理论差别,重要的是,冯友兰的这个划分不仅关涉对名家学说的认知,更关涉对中国思想的认知,那就是能从中发现“哲学”的素材。所以在说明《中国哲学史》为什么要涉及名家时,冯友兰特别强调:

中国哲学史中之只有纯理论的兴趣之学说极少,若此再不讲,则中国哲学史更觉畸形。

这里所谓“纯理论的兴趣”,其实就是哲学的兴趣。因为无论惠施还是公孙龙,冯友兰明确指出,他们的理论都是哲学,是超出“感觉”领域“用理智观察世界所得之结果”;而传统上将名家视为诡辩,实际是人们限于“常识之观点”即缺乏哲学的眼光使然。但在冯友兰,又主要是公孙龙的学说被比附于典范的西方哲学,这似乎暗示了它比惠施的哲学更有哲学性。但是,这种“哲学性”不在于“合同异”是一元论,“离坚白”是多元论,因为两种理论都被冯友兰视为哲学,那么要说后者更有哲学性,只能基于他的另一判断,即“合”的理论关注具体的个体,“离”的理论则关注抽象的共相——因为尤其在冯友兰构建的新理学的系统中,被视为正宗的“哲学”或“最哲学底哲学”,就是专门研究这些属于“真际”或“纯真际”的普遍者(共相);至于科学,则应从具体的、殊别的东西出发,它们属于“实际”。因此,如果将冯友兰的“离”“合”之分,也即“专注于共相”与“专注于个体”的区分——视为其新理学系统区分“真际”与“实际”的雏形——那么就能说,“离坚白”的理论才是“最哲学底哲学”。因此相比于惠施,公孙龙不仅有资格充当名家的理论代表,更有资格充当中国古代哲学家的代表。

事实上,在《新理学》中,冯友兰就对公孙龙做出这种前无古人、后无来者的评价:

在中国哲学史中,对于所谓真际或纯真际,有充分底知识者,在先秦推公孙龙,在以后推程朱。

而在《中国哲学史》中,公孙龙虽未被赋予如此显赫的地位,但这部著作的章节安排本身也很说明问题。一个细节是,冯友兰显然一反胡适的写法,不再将公孙龙附属在谈论墨家或“别墨”的章节中,而是独立出来先行讨论,这除了因为他不同意胡适的“别墨”概念,大概也在暗示,与倡导逻辑方法的墨家不同,公孙龙学说的价值主要在“纯理论”或哲学的方面。另一个细节是,在这部为中国哲学奠基的著作中,冯友兰几乎是对《公孙龙子》做逐篇的介绍,并显得与对其他思想人物的论述在体例上不太一致。这固然与这篇文字本身的简短有关,但从冯友兰始终强调的都是公孙龙如何与西方哲学的观点相契来看,他如此写作的用意恐怕也是为了把公孙龙的“纯理论”作为中国思想中异常珍贵的哲学素材完整地呈现出来,以免哲学史的写作因为缺乏哲学性而显得“畸形”。

当然,从今天的观点看,这样的哲学史在另一意义上仍显“畸形”,就是公孙龙实际充当了一个“中介”,令柏拉图或新实在论的哲学能被引入对中国思想的解释中。换言之,如果公孙龙代表了最正宗的哲学家,那“中国哲学”不过就是西方哲学的翻版。但在冯友兰,重要的是能对中国思想“讲哲学”,因此用柏拉图的理论或新实在论来解释《公孙龙子》,与其说是解释文本,不说是为中国思想标记出一个哲学的样本。所以,公孙龙在冯友兰那里作为哲学家的登场,实际是一种谈论中国思想的范式变革,即除了像胡适那样,从中国思想中发掘方法(逻辑)的资源,也能从中发掘理论(哲学)的资源。

(2)纯名理:智性的独立

公孙龙作为哲学家的登场,除了来自冯友兰的推动,也来自牟宗三的响应。值得思考的是,后者作为新儒家的宗师,为何会热衷于给公孙龙正名?如下所见,这还是出于构建理论话语的诉求,即试图以《公孙龙子》为样本,在中国思想中发掘哲学的理论。而且,牟宗三的这种诉求更为强烈,所以不仅像冯友兰那样,把名家学说视为具有“纯理论的兴趣”的哲学,更明确了“纯”的意谓,就是指在人伦政教的现实关切之外,进行“一般化,抽象化”的思考,这代表了中国思想中“智性的独立发展”。

因此,在冯友兰对名学做出“离坚白”与“合同异”的理论区分后,牟宗三又引入一个更宏观的区分,就是“纯名理”与“春秋教”。按他所说,后者以儒家为代表,对“名理”的谈论服务于对人伦政教的关切,从中可见“道德之庄严”;前者则正以公孙龙等名家为代表,是能够“由现实之因缘解放而为一般化、抽象化之名实”,“此则更显理智之俊逸”。应该说,作为儒家信徒的牟宗三能在儒家的“道德”之外,专门标举名家的“理智”,这只能归于在中国发现哲学的动机——因为哲学通常就被视为爱智之学,则要从中国思想中找出类似成分,首先就要说明有“智性”的“独立”,即中国古人也有在现实诉求外进行“抽象思考之心态”。而在牟宗三眼中,名家尤其公孙龙就是抱有这种“心态”的代表,因此其对“纯名理”的思考就是一种哲学思考,或说“名理”就是“哲理”。但他也承认,这种意义的“理”并非“中国一般心灵之所喜”,即“中国正宗之心灵是具体之心灵”,始终关切现实,缺乏“抽离之分解”。所以,公孙龙与其他名家被视为诡辩,就能归因于后来学者不知何为“哲理”。这其中,牟宗三尤其反感训诂家,说他们对《公孙龙子》的注疏“一涉义理,全成笑柄”,尤其“俞樾以文人之陋习,完全无名理哲理之头脑”,甚至感叹“世间焉得有如此无思理之白痴!”这些,几乎不能说是批评,而是赤裸裸的人身攻击,想必牟宗三当时写作的情绪相当激动。但也恰是这些尖刻的话,反映出他对从中国思想中发掘理论,尤其是被称为“哲学”的理论,是一种何等迫切的期待。

若无这种期待,很难想象牟宗三作为服膺孔子的儒家信徒,会一反“名家出于孔子”的正统论调,肯定其独立价值;更难理解训诂家以“演绎”“归纳”解释公孙龙,被牟宗三痛斥为“一大附会,徒增混乱”;但冯友兰以“共相”“潜存”等新名词做解释,他却很认可。当然,相对冯友兰基于新实在论的共相潜存说,牟宗三更多是用“概念自性的存有”描述公孙龙的洞见。但与冯友兰一样,他认为这就是哲学:

此种单握“概念自性”之抽离境界,是一种存有论之思路。若顺西方哲学讲,则可以走上柏拉图之哲学以及近世胡塞尔之哲学。……今公孙龙因言“白马非马”及坚白离,“坚白石二”,乃不期而引出此种存有论之抽离思路

因此相当程度上,牟宗三的观点能被视为对冯友兰的响应。不过,后者只是在“纯理论”的层面发掘《公孙龙子》的哲学洞见,前者则指出了这种哲学洞见或“纯名理”得以出现的条件,那就是“智性的独立”。因此在牟宗三的论述中,公孙龙作为中国古代哲学家的典范,就在于其人身上体现了“理智之解放”,甚至“在一特富具体心灵之民族中,唯公孙龙特显此光彩”。

三、“哲学”的取样与样本价值

《公孙龙子》被确立为中国思想中的“哲学”的样本,如上所见,正是近代学人从构造方法话语切换到构造理论话语,尤其要在古代典籍中发掘哲学理论的结果。但此哲学样本的塑造,其方式要比之前在冯友兰、牟宗三那里所见的情形复杂。因为尤其相对方法话语的构造来看,围绕公孙龙学说的主要讨论仅在于它是不是逻辑;但构造理论话语时,人们除了关心其学说是不是哲学,更关心它是哪一类哲学。换言之,在《公孙龙子》被样本化的过程中,基于方法视角的取样相对单一,基于理论话语的取样却有不同诉求。其中,如下所见,最主要的诉求就是尝试从这篇文字中发掘本体论、认识论和语义学的素材。这些不同诉求的存在,我认为,本身就表明《公孙龙子》作为“哲学样本”的价值不仅是为人们谈论中国哲学提供了素材,更以其能同时满足不同的取材需要,意味着在方式上——研究者们如何从这篇文字中“找哲学”,便可能如何在整个中国思想中“找哲学”——也就是说,《公孙龙子》在哲学上的样本化构成了近代学人建造中国哲学大厦的原型(prototype)之一。

(1)“哲学”的取样

冯友兰、牟宗三最先强调公孙龙学说作为哲学的意义时,侧重的就是本体论的取样,即尝试从《公孙龙子》中发现有关存在概念的思考。先说冯友兰,因为公孙龙被视为名家“离坚白”派的代表,所以本体论的取样首先针对《坚白论》一篇。他认为,其中所见与石相离的坚硬、白色,作为共相,是与具体个体相区别的抽象者。个体属于“存在”(exist)的范畴,共相则属于“潜存”(subsist)的范畴,因此在《公孙龙子》中能找到类似柏拉图与新实在论的本体论。而此个体存在与共相潜存之分,冯友兰也引入《通变论》一篇,表述为个体“常变”与共相“不变”之分。但最主要的,是引入《指物论》一篇,认为坚、白等共相即公孙龙所谓“指”,所以“指”“物”之别最能代表共相、个体两层存在之分。其实,如前所述,这就是冯友兰在构建新理学系统时区分真际、实际的雏形,所以《新理学》中公孙龙才被说成中国古代最重要的哲学家。至于牟宗三,他同样认为《公孙龙子》中有关于两层存在的区分,只是将冯友兰说的共相“潜存”与个体“存在”之分(或共相“不变”与个体“可变”之分)表述为概念的“存有”与事物的“存在”之分。但这只是表述不同,所指的还是本体论的区分。并且最值得注意的,是牟宗三不仅将公孙龙主张的“离坚白”解释为“形上学”意义的“离”,更明确指出这个“形上学”的观点是一种“存有论的洞见”——他所谓“存有论”,指的正是Ontology或本体论。

再看认识论的取样。胡适谈及“公孙龙一班人的知识论”,就旨在从《公孙龙子》中提炼关于认识问题的素材。因为他所谓“知识论”并不是现代哲学中关于知识的理论,而是传统认识论对心物关系的讨论,所以才会把《坚白论》的“神”解释为知物的“心神”,把《指物论》的“指”解释为物能被知的属性或“表德”。不过,胡适的观点在影响上远不及冯友兰。所以,实际是在冯友兰之后,并主要是为挑战冯友兰,人们才再次从《公孙龙子》中发掘认识论的素材。典型如杜国庠,他在长文“论《公孙龙子》”的结尾就暗示了自己对公孙龙的批评是针对冯友兰,即冯友兰的“理世界”实为公孙龙的“指世界”的翻版。但所谓“指”,杜国庠认为,本是意识的产物,如坚、白的观念或概念,公孙龙将之当成客观实在,并且是彼此分离的共相,这是“多元的客观唯心主义”——因此公孙龙构建的“指世界”,连同冯友兰推崇的“理世界”,都是“不切于实际,不合乎真理”的理论。可见,杜国庠正是通过将“指”塑造为一个认识论概念来反对冯友兰的本体论解释。而他之后,如张岱年、庞朴等学者通常就把“指”视为中国思想中表示观念、概念的认识论术语。但特别值得注意的是徐复观,他既反对冯友兰的共相说,也反对杜国庠的批评,即认为公孙龙从未将主观的“指”当成客观实在,理由是《指物论》明言“天下无指”。于是,徐复观将“指”解为“映像”,是比观念、概念更初始的“感官表象”,这大概能看做一种更纯粹的认识论取样。

最后,语义学的取样主要兴起于海外,是尝试从《公孙龙子》中提炼语言哲学的素材,尤其是意义与指称的概念,其先行者即葛瑞汉。在他看来,《指物论》的“指”是公孙龙对名实关系的概括,应当解释为meaning即意义,也即语词对事物的mean to或意指。当然,这种解释也能追溯到冯友兰,因为他也将“指”解释为“名之所指”。不过,冯友兰更关心的是“所指”的对象,其或为个体,或为共相,这就走上了柏拉图与新实在论的观点;但葛瑞汉认为,没有“哲学的证据”能表明中国古人抱有这种典型的西方观点,尤其是具有共相的概念。然而,他很快意识到将“指”解释为意义,也会将英美语言哲学的预设强加给公孙龙,这将使他“外在于对中国思想的讨论”。所以,葛瑞汉又放弃了意义概念,将语词对事物的“指”宽泛地说成point out(指出),而非基于意义概念的mean to。他之后,陈汉生作为语义学取样的另一代表,同样认为语词基于意义指称事物,不是中国古人对名实关系的理解。为此,陈汉生设想类比于物质名词来作说明,即汉语名词不是以抽象的意义作为纽带,分割地指称(refer to)任一个体,而是像物质名词那样拣选(pick out)分布于时空中的不同材质。这就是著名的“物质名词假设”(Mass Nouns Hypothesis),而其主要例证就是公孙龙的《白马论》。当然,陈汉生的这个假设及对公孙龙的解释已广受质疑,但我关心的是它作为一种语义学取样的性质,即当放弃意义概念后,又从《公孙龙子》中提取出指称的概念——其虽是类比于物质名词的特殊指称,但仍然是语义学的基本概念。

(2)样本价值

由上,《公孙龙子》作为哲学样本的确立,其价值不仅是为谈论中国古代的“哲学”提供了素材,更在于能满足不同的取材需要,即尝试从中国思想中发掘形上学、认识论与语义学成分的人,都能从这篇文字中找到资源。就此而言,在传统文献中恐怕没有第二个如此典范的样本。所以,要写一部中国哲学史,尤其是冯友兰认为的那种并非“畸形”的哲学史,不能不把这篇文字当成构思的起点之一,也就是说,它是建造中国哲学大厦的一个原型。

我认为,这与《公孙龙子》给人的直观印象有关。首先是,许多论述的确显示出冯友兰所谓“纯理论”的特征,而“纯”的意思也当如牟宗三指出的,是超出了“中国心灵”的现实诉求、对抽象的东西感兴趣;所以至少观感上,《公孙龙子》比绝大多数古代文献更有哲学味。进而是,如上所见,人们对《公孙龙子》的讨论总能将不同篇章的基本概念关联起来,所以直观上,《公孙龙子》的学说也更有系统性。其实,这主要得益于篇幅短的优势,尤其对《老子》《易传》乃至同样具有“纯理论”特征的《墨经》来说,它们虽然比《公孙龙子》著名的多,但庞杂的论述却很难提炼为一个简明的系统,而系统性正是早期论者如冯友兰眼中哲学理论的重要特征。因此,为表明中国古代也有哲学,冯友兰被迫将系统性区分为形式的和实质的,并认为中国哲学的系统性在于后者。但《公孙龙子》所以特别受他青睐,以至在《中国哲学史》中几乎是诸篇地予以介绍,恐怕正在于其系统性相对其他思想文件更显著或更形式,因此更适合被看成“哲学”的中国样本。

但除了这些观感上的优势,《公孙龙子》能被塑造为一个哲学样本,也因为没有太多的诠释负担。这种负担主要来自中国古代厚重的注疏传统——因为不难设想,像六经之类的文献,如果整个绕开注疏,径直谈论其中的“哲学”,会让人感到不知所云,至少很难看成“中国底哲学”;但若首先处理注疏,则即便能从六经中“找哲学”,也是成本极大、难以短期见效的工作。相比之下,《公孙龙子》完全不同,除了托名谢希深的一个“古注”,后来的研究者不需要花费太多精力应对历史见解。当然,为它摘掉诡辩的旧帽子,如前所见,也是颇费周折的。但此摘帽的工作,亦如前述,阻碍并不是研究者受到传统见解的制约,而是对现代方法(逻辑)的认知不足。所以总得说来,《公孙龙子》的样本化完全是一个轻装快行的过程,即不必过多地考虑传统学问与现代学术的沟通问题。也正因此,关于这篇文字的研究才会在二十世纪迅速升温。而尤其对致力构造理论话语的人来说,这样一篇直观上就很哲学,也没有太多诠释负担的文字,无疑是谈论中国哲学的最佳素材。

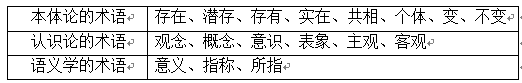

当然,在实际写作一部中国哲学史时,只能以孔子或老子开端,并只能以儒释道为主干;但就其哲学性来说,上世纪的先行者们无疑是把《公孙龙子》当成建造中国哲学大厦的重要原型,即典范的哲学理论如本体论、认识论和语义学,其素材最先是从《公孙龙子》中取样得到,再类比于此,对其他文献进行取样;因此最终的,人们也能谈论儒家、道家乃至整个中国思想中的本体论、认识论和语义学。不过,需要更确切地指出的是,这种从某一样本出发的理论类比,其核心是理论语言的类比,即谈论中国思想的那一套哲学语言,也可说是在《公孙龙子》被塑造为哲学样本的过程中被引入并类推到对其他典籍的解释中,比如:

这些原本用于解释《公孙龙子》的哲学词汇,有相当一部分正是后来中国哲学研究者的基本术语,比如,人们不仅要谈论公孙龙对“存在”“观念”或“意义”的理解,也能类比于此去谈论其他思想人物对“存在”“观念”或“意义”理解。所以,针对《公孙龙子》的哲学取样也象征着是一种谈论中国思想的说话方式的确立。

但问题是,这种说话方式所依赖都是一些来源复杂、涵义晦涩的西方舶来词;而我已经指出,对它们的使用除了能表明研究者对中国思想的谈论有某种“哲学味儿”,并不能对古代文本提供实质性的解释。因此观察《公孙龙子》的样本化,也将呈现中国哲学的研究如何受制于语言贫乏的困境。但说到底,以这篇文字的样本化为例,中国哲学研究所面临的可能只是一个问题,即致力从中国思想中“找哲学”,这种取样实践很难得到真正有效的推广,尤其是,从其他古代典籍中提取的哲学素材会遭遇“合法性”的质疑。因此某种意义上,《公孙龙子》既能说是一个哲学的样本,也能说是一个孤本,预示着在中国思想中“找哲学”的实践终将走到尽头。那么,未来的中国哲学研究该如何摆脱这种取样实践的制约呢?我想重申的一个论点是,应当调整对中国哲学本身的理解,尤其是要看到,所谓“中国哲学”不是一个对象概念,而是方式概念,即并非中国思想中能被“哲学”命名的素材,而是以“哲学的方式”研究中国思想。

作者简介:李巍,哲学博士,金沙集团1862cc成色教授。主要从事早期中国思想研究,致力探讨中国古代说理思维与中国思想的现代表述。研究方向:早期中国哲学、中国逻辑史。

文章来源:《哲学研究》2021年第7期